구닥다리 ‘효’의 재발견

시골 마을을 다니다 보면, ‘리더’가 얼마나 중요한지 단숨에 알 수 있다. 단순히 방송에 협조를 잘해주고 아니고가 아니다. 그 마을을 이끄는 리더가 어떤 사람인지에 따라 분위기 자체가 달라진다.

대부분의 마을 리더는 이장이다. 어떤 이장은 외부에서 사업을 따오고 돈을 잘 끌어오는 능력자 이장도 있고, 마을의 큰아들처럼 말없이 크고 작은 일을 챙기는 이장도 있다. 다 그렇지는 않지만, 돈을 잘 만들어오는 이장은 목소리가 더 크고, 낮은 자세로 봉사하는 이장은 말 한마디도 부드럽기 그지없다. 그렇다고 권위가 없는 건 아니다. 그야말로 ‘조용한 카리스마’가 있어야 마을을 이끌 수가 있다. ‘무진장’의 하나인 우리나라 최고 오지 중 한 곳인 전라북도 장수군에서 만난 한병원 이장은 전자보다는 후자에 속하는 지도자였다. 마을에서 농사를 가장 많이 짓는 농부인데도, 티셔츠의 깃까지 올려 한껏 멋을 내고 온화하게 웃으며 우릴 맞았다.

어르신 유치원의 큰 언니반’과 ‘작은 언니반’

높은 산들이 포근히 감싸 안은 이룡마을은 예로부터 장수촌으로 유명하다. 90세 이상의 어르신이 11명, 80세 이상의 어르신이 19명이다. 고령의 어르신이 많다 보니, 노인회관에는 큰언니 반, 작은 언니 반이 따로 만들었다. 80세 이상의 어르신들은 ‘큰 언니반’이다. 이룡마을 노인회관에선 매일 어르신 유치원이 열린다. ‘큰 언니반’ 할매들은 매일 와서 특별 활동을 한다. 어떤 날은 난타를 배우고 어떤 날은 그림그리기를 배운다. 시도 쓰고 노래도 부른다. 마을 사람들이 큰 어른들을 얼마나 위하는지, ‘큰 언니반’ 어르신들의 표정만 봐도 금세 알 수 있다. 평생 고생하며 살았음에도 사랑받고 있는 사람의 얼굴은 분명 다르다. 편안하고 따뜻하다.

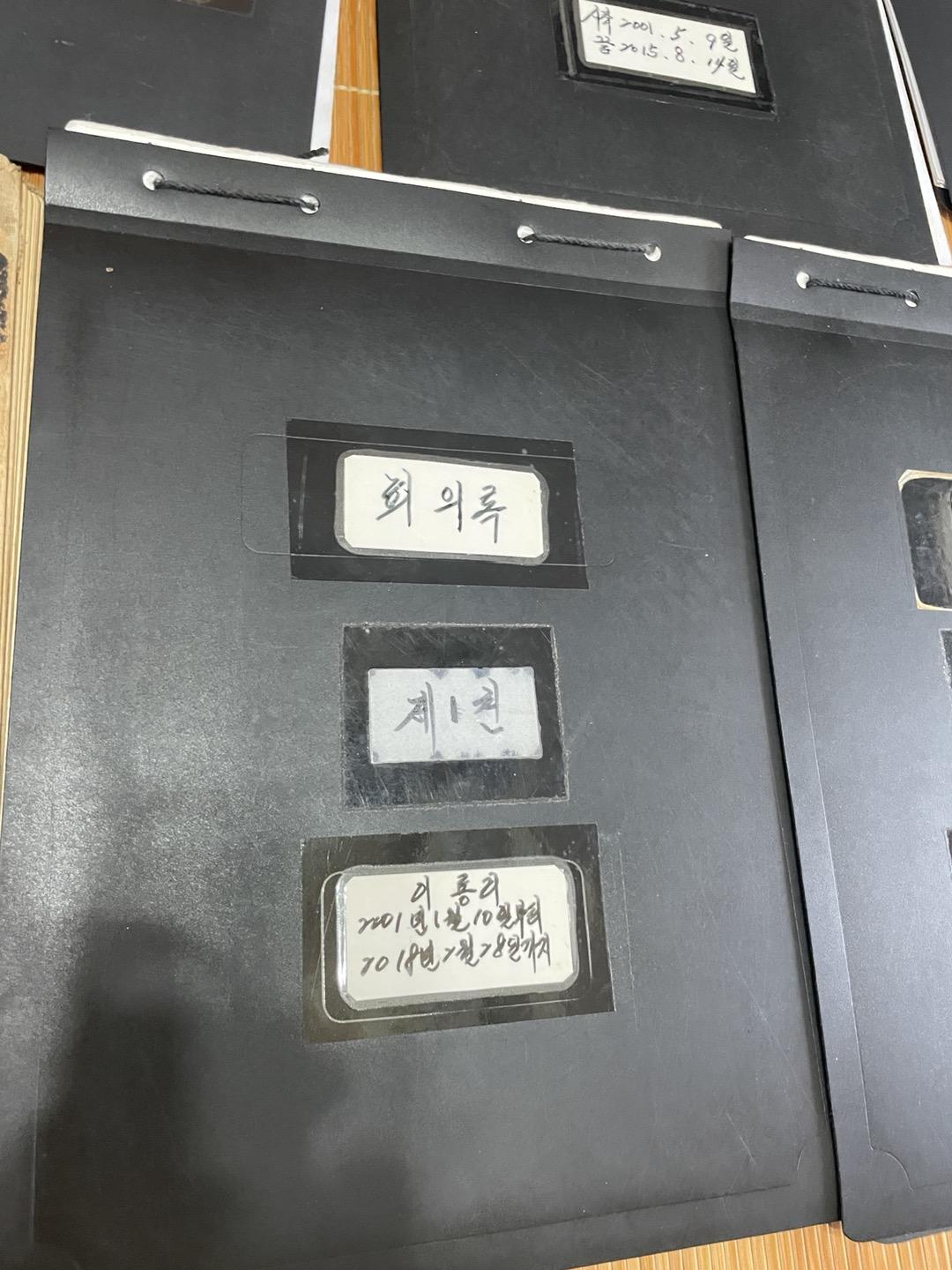

그런데 이룡마을 노인회관에서 아주 특별한 것을 발견했다. 벽 하나 가득 채운 옛 흑백사진이었다. 사진 속 노인들은 갓도 쓰고 두루마기 한복까지 갖춰 입고 있었다. 무슨 사진이냐고 물으니, 오랫동안 전통으로 이어오고 있는 마을 경로잔치 때 사진들이란다. 우리가 경로잔치에 관심을 보이니 한병원 이장이 이번엔 아예 앨범 20권을 들고 왔다. 이룡마을은 1971년부터 52년 동안 한 해도 빠지지 않고 경로잔치를 벌인 마을인데, 그 기록이 앨범 20권에 고스란히 담겨있었다. 안타깝게도 갓 쓰고 도포 입은 어르신들은 먼저 하늘나라에 갔지만, 함께 있었던 마을 여인들은 이제 ‘큰 언니반’에서 삶의 여유를 처음 즐기고 있다. 이런 마을 전통을 지킬 수 있었던 건 한병원 이장의 공이 컸다.

1971년부터 이어진 경로잔치 52년

그는 소싯적 청년회 회장이었다. 1971년 바로 위 선배가 청년회를 조직했지만, 처음부터 지금까지 경로잔치를 한 해도 빠짐없이 준비한 일등공신은 바로 40년 ‘장기집권’의 한병원 이장이었다. 어떻게 이렇게 전통을 이어올 수 있느냐고 물었는데, 그의 답은 의외였다.

“마을에 돈이 좀 있어. 돈 없으면 못하는 거지.”

경로잔치 전통을 이어올 수 있는 핵심 역량은 다음 아닌 ‘자금 조달’이란 얘기였다. 어떻게 돈을 구했는지 물으니 옛이야기가 끝도 없이 나왔다. 그들의 자금의 출처는 바로 청년의 땀이었다. 청년회는 자기 농사를 지으면서도 마을을 위해 돼지도 기르고, 마을 목욕탕을 만들어서 큰 솥을 걸어놓고 마을 혼례가 있는 날이면 청년회에서 신랑 목욕을 시켜주었다. 신붓집에 함을 더 잘 팔기 위해서였다. 그렇게 한 푼 두 푼 돈을 모았다. 그리고 1972년 그가 청년회장을 맡았을 땐, 투망을 샀다. 그걸로 천에 나가 물고기를 잡아 어죽을 끓였다. 음식을 대접하고 함께 윷놀이도 하고, 하루 푸지게 놀았다. 그런 잔치가 좋았는지 이듬해에도 어르신들이 물었다.

“올해는 경로잔치 안 해?”

그 말이 하도 짠해 본격적인 ‘경로잔치’ 프로젝트가 시작됐고 그를 위해 청년들이 돈을 모았다. 조그만 마을 땅 농사는 물론이고, 마을 분이 돌아가시면 상여를 매고 노잣돈을 받아 모았다. 이 문화가 어느 시점부터는 부모님을 여윈 자식들이 장례를 다 치르고 남은 돈을 마을에 기증했다.

경로잔치를 52년 동안 이어온 것도 대단한 일이다. 하지만 다른 마을에서 따라 올 수 없는 이룡마을의 전통은 몸을 쓰고 땀을 흘려 잔치를 준비했다는 거였다. 그러니까 5월에 잠깐 어르신들을 생각하며 하루 이벤트를 벌인 게 아니었다. 일 년 내내 짬짬이 시간을 내 마을을 위해 노동을 했다는 게 너무도 감동이었다. 이건 진심이 아니고서는 절대로 할 수 없는 정성이 아니겠는가? 청년회장으로 마을 이장으로 평생 마을 일을 해오면서, 그는 모든 서류를 정리해 가지고 있다. 결산서에 회의록까지 차곡차곡 모아둔 서류철을 자랑스럽게 우리에게 보여주었다. 이런 지도자가 있으니 60~70대 ‘작은언니 반’ 어르신들도 온 마음을 다해 큰 언니반 형님들을 극진히 모신다. 자신들도 공경받아야 할 나이지만, 마을 일이라면 너나 없이 발 벗고 나선다. 여러모로 감동을 선사한 마을 답사였다.

마음을 읽고 몸을 쓰는 효도

답사 마지막, 한병원 이장이 마을회관 앞마을 논을 보여주며 나를 보고 빙그레 웃었다.

“여기다 내가 하고 싶은 게 있어.”

뭐냐고 물으니 이 자리에 실버홈을 만드는 게 꿈이라고 했다. 현재 마을 노인들이 대부분 혼자 살고 계신데, 몸이 아프기라도 하면 평생 산 마을을 떠나, 알지도 못하는 요양원이나 병원으로 가야하고 거기에서 생의 마지막을 맞는다. 그게 너무 안타까웠던 한병원 이장은 함께 살 수 있는 실버 홈을 만들어, 마을 어르신들이 평생 살던 곳에서 편안히 삶을 마무리 하는 걸 돕고 싶단다. 생의 마지막 경로잔치까지 제 손으로 벌여주겠다는 얘기가 아닌가? 진정 마음을 쓰면 상대가 필요한 게 무엇인지 알 수 있는 법이다. 게다가 그것을 위해 땀을 흐릴 수 있는 마음까지! 이것이 한병원 이장에게 배운 효의 노하우다. 마음을 읽고 몸을 써서 봉사하는 것, 그것이 바로 효도의 정석이다. 투망을 사서 물고기 잡아 어죽을 끓이고, 돼지 키워 내다 팔던 청년이 이제 70 넘은 노인이 돼서도 여전히 몸으로 효를 실천하고 있다.

‘효’만큼 구닥다리가 된 단어가 또 있을까? 손 안 벌리고 알아서 살아주면 그게 훌륭한 부모고 자식인 세상, 그리고 돈으로 모든 걸 해결할 수 있는 세태가 현실이다. 땀으로 마음으로 구닥다리 ‘효’란 단어에 기름칠을 하는 이룡마을 이장에게서 낡아도 아름다운 단어 하나를 새롭게 발견한다.