질그릇에서 전자동 로스터까지

가끔 집에서 딸아이의 천식에 좋다는 은행을 볶는다. 냉장고에 얼려두었던 은행 십여 알을 꺼내 실온에서 해동한 후 프라이팬에 볶는 간단한 과정이지만 은행을 감싸고 있는 껍질을 벗겨내는 일이 그리 만만치는 않다.

얇게 기름을 두른 프라이팬 위에서 노르스름하게 익어가던 은행은 과피를 감싸고 있던 얇은 막이 조금씩 벗겨지는데 이때 불의 세기를 조절하지 않으면 껍질 안으로 뜨거운 열이 전해져 은행이 타버리기 십상이다. 또 미리 불을 줄여버리면 껍질이 완전히 벗겨지지 않아 기름 묻은 잔피를 일일이 손으로 벗겨내야하는 수고가 따른다. 이래저래 은행 몇 알 볶는 일에도 나름의 경험과 주의가 필요한 법이다.

불의 세기, 타이밍 조절이 관건

처음 로스팅에 도전하는 이들이 가장 어려워하는 것도 십중팔구 원두가 눌어붙지 않고 골고루 볶아질 수 있도록 불의 세기나 타이밍을 조절하는 일일 것이다. 12세기 무렵 아라비아 반도에서 생두를 볶아 마시는 방법이 개발된 후 19세기 말까지 로스터의 가장 큰 숙제 역시 불을 다스리는 일이었다. 당시에는 대부분의 사람들이 생두를 사다가 집에서 직접 원두를 볶아 마시는 것이 일반적이었는데 이런 직화방식을 이용하자면 커피가 타는 것을 막기 위해 뜨겁게 달궈진 그릇을 불 위에서 잠깐씩 들어내거나 막대기로 계속 원두를 휘젓는 중노동을 감수해야만 했다.

로스팅 초기에 사용된 도구는 밑이 넓은 프라이팬이나 청동 냄비, 흙으로 만든 토기 정도가 전부였다. 그리고 원두가 고루 섞이도록 불 위에서 이리저리 움직여야 했기 때문에 손잡이가 있거나 무게가 가벼운 것이 선호되었다. 이와 관련해 당시 아라비아를 방문했던 한 유럽인의 여행기에는 초기의 로스팅 광경을 짐작할 수 있는 재미있는 기록이 등장한다.

“아라비아인들은 하루에도 몇 번씩 작은 모닥불 주위에 빙 둘러앉아 흙으로 만든 그릇에 생두를 볶고 가루로 만든 후 뜨거운 물에 타 한가롭게 마시는 것을 즐긴다. 생두를 볶는 동안 커피가 타거나 눌어붙지 않도록 한쪽 끝이 넓적한 쇠막대기로 계속 저어 주는데 다 익은 원두는 열기를 식힌 후에 동그란 절구 안에서 가루가 될 때까지 찧어낸다. 이 가루에 ‘샤프란(향신료로 사용되는 다년생풀)’을 첨가하여 끓이고 찌꺼기를 걸러내 컵에 따라 마시는데 설탕을 전혀 넣지 않는다.”

과학적 원리를 이용한 로스터 등장

로스팅 도구는 이후 17세기 들어 거푸집을 이용해 만드는 합금의 일종인 주철(鑄鐵) 용기로 대체된다. 하지만 주철은 한번 가열되면 잠깐 사이에 원두가 타버릴 만큼 열전도가 빠른 탓에 어지간히 숙련된 로스터도 다루기 쉽지 않은 물건이었다.

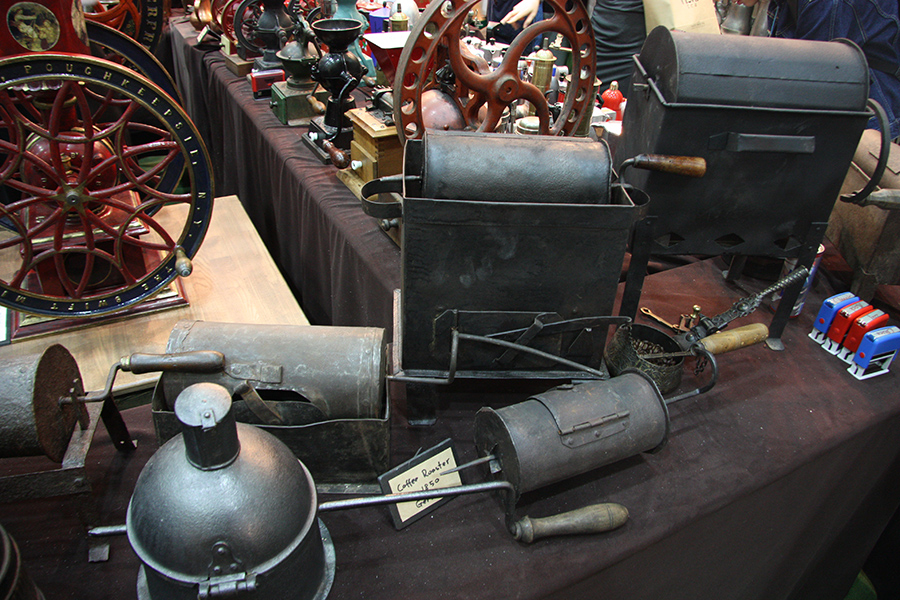

그러던 것이 17∼18세기에 커피가 널리 보급되면서 업소용으로 고안된 로스터가 본격적으로 등장하기 시작한다. 카페나 소매점에서 주로 사용된 이 초기 로스터는 불 위에 올려놓은 원통형의 철제 드럼에 생두를 넣고 손잡이를 돌려가며 볶는 방식이었다. 용기의 재질 역시 주철이 아닌 금속판으로 바뀌었고, 연료 역시 숯이나 석탄을 사용할 수 있었다. 지금은 중장년들이나 기억할 법한 ‘뻥튀기 기계’가 바로 이 복사열과 전도열을 이용한 것인데, 주철에 비해 열전도율은 낮지만 이 역시 밀폐된 원통 드럼 안에서 원두를 볶기 때문에 탄 맛이나 실버스킨이 말끔히 제거되지 않는 단점이 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 일부에서 드럼에 작은 구멍을 뚫어 연기가 빠져나가도록 개량하기도 했지만 볶아진 원두를 빨리 식히기 어려운 난점은 그대로 남았다. 또한 인력으로는 아무리 빠르게 드럼을 회전시켜도 열원과의 접촉면에 오래 남아있던 원두가 타버리거나 색깔이 다르게 로스팅된 원두가 섞여 나오는 문제도 해결할 수 없었다.

기계는 인간의 감각을 능가하지 못한다

800여년 가까이 이어져온 이런 초기 방식의 로스팅은 지역이나 문화권에 따라 선호하는 배전도의 차이가 있을 뿐 그저 자신이 선호하는 정도로 ‘생두를 볶는 과정’에 지나지 않았다. 그런데 19세기말 도시중산층이 형성되면서 지금처럼 배전 단계를 세분화하는 로스팅에 대한 필요성이 대두되기 시작한다. 생두를 구입해 자가 배전하던 세계 공통의 커피음용 문화가 20세기 초반 들어 본격적으로 선보이기 시작한 현대적 개념의 로스터로 인해 일대 변혁을 맞이하게 된 것이다.

중산층 사이에서 번거로운 자가 배전 대신 전문가들의 고급 커피에 대한 수요가 늘어나자 현대적 과학기술을 접목한 현대식 로스터들이 선을 보인다. 이때부터 원두를 볶는 시간과 온도 등을 정확하게 제어할 수 있고, 특히 원두 하나하나에 고루 열이 전달될 수 있는 장비들이 속속 개발되기 시작했다. 원두에 상품명이 부착되고 일정 무게로 포장해 판매되기 시작한 것도 대략 이 새로운 로스터의 등장 이후 나타난 변화다. 기록에 의하면 1865년 미국 피츠버그의 아버클(ARBUCLLE)사가 최초로 로스팅 커피를 종이봉투에 포장해 판매하기 시작했다고 알려져 있다. 이후 이 회사는 미국 최대의 식품회사인 제너럴푸드(General Foods)와 합병되면서 지금의 ‘맥스웰 하우스 커피’를 탄생시키게 된다.

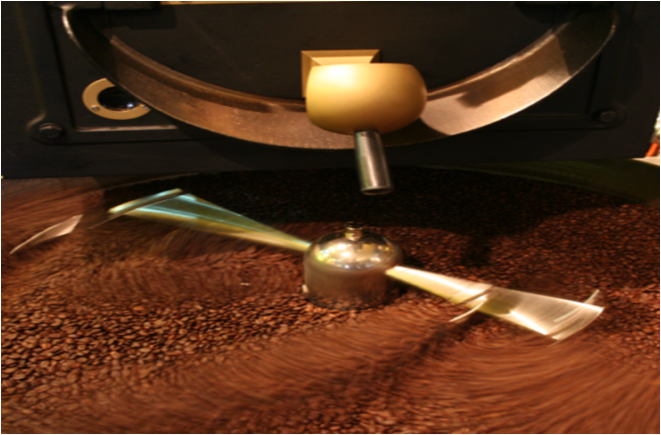

1867년부터는 원두를 빨리 식혀줄 수 있는 송풍기나 공기펌프를 최초로 로스팅에 이용하기 시작했다. 동력을 이용한 인공 바람으로 원두를 식히는 시간을 줄이고, 로스팅 과정 중에 생긴 연기나 실버스킨을 없애주는 송풍기의 개발로 커피의 품질은 한결 높아졌다. 이 무렵 개발된 로스터들은 연료 역시 석유나 천연가스를 이용한 것이었는데 이런 신기술의 접목으로 대량 생산이 용이해져 본격적인 상업 로스팅의 시대로 접어들게 된다.

로스팅은 12세기부터 시작돼 20세기 초까지 당대의 첨단 기술을 접목시키며 꾸준히 발전해왔다. 하지만 오늘날에도 프라이팬을 이용하는 초기 방식의 자가 로스팅을 즐기는 애호가들의 수는 적지 않다. 커피전문가나 애호가일수록 자가 배전에 대한 호기심과 애착이 깊어 이를 고수하려는 경향도 강한 편이다. 그것은 기계산업이 아무리 발전해도 아직은 불을 다루는 인간의 오감(五感)과 개인의 노하우를 능가할 수 없기 때문일 것이다.